Il “navigatore” è puntato su Trieste, sede della Settimana sociale nazionale, dal 3 al 7 luglio 2024. Ma il cammino di avvicinamento, che prende il via con l’incontro “anteprima” del 23 settembre, e con le due serate del 26 e 27 settembre, avrà molte tappe. Per vivere insieme, e non solo in teoria, il tema “Partecipare perché – Camminare insieme al cuore della democrazia”. La 37ª Settimana sociale dei cattolici trevigiani, che già da due anni a questa parte si era “allargata” all’esperienza del Network per il l Bene comune, cambia formula: meno appuntamenti a fine settembre, ma un cammino più prolungato e articolato, fatto di incontri sul territorio (grazie anche ai soggetti che fanno parte del “Network”), laboratori, “cantieri sinodali”. Con l’obiettivo di vivere ulteriori serate nella prossima primavera, per tirare le fila del cammino fatto e mettere fuoco i successivi passi.

Proprio il tema della Settimana nazionale orienta il percorso diocesano. “Partecipare perché” è stato scelto come titolo della Settimana sociale trevigiana e come tema comune per gli appuntamenti promossi dai soggetti che aderiscono al Network per il Bene comune.

“E’ forte – si legge nella presentazione dell’evento – l’urgenza di «saldare» democrazia e partecipazione”. “Non basta il momento elettorale o il rispetto formale dei diritti delle minoranze per definire una democrazia – come sostiene il documento preparatorio verso Trieste 2024 -. Non può esistere una democrazia che non abbia in sé questa tensione vitale, questa spinta al cambiamento, anche un certo conflitto positivo che non lascia in pace le persone e le sfida a trovare insieme le soluzioni di cui hanno bisogno”. Insomma, non c’è democrazia senza partecipazione.

Ma proprio questa dimensione chiede anche un cambiamento di metodo, chiamato a essere meno centrato su “conferenze”, su “temi proposti dall’alto”, per farsi più partecipativo. Si legge, al proposito, nel documento preparatorio: “Partecipazione è sempre un campo di azione plurale, collettivo, comunitario, vitale, generativo, espressione di un «noi comunitario». E’ un campo accessibile, dove nessuno deve sentirsi escluso dalla possibilità di incidere nei processi cruciali per la difesa e la promozione del bene comune”.

Per questo, sono nati i “Laboratori della Partecipazione”, luoghi di confronto, di dialogo, di elaborazioni comuni che scandiranno i lavori delle giornate di Trieste per misurarsi “con le grandi questioni civili, come il potere, l’educazione, la dimensione politica della carità, la responsabilità della cura dei luoghi e dell’ambiente, l’immaginazione politica”.

I promotori della Settimana sociale (assieme alla Diocesi, la Vita del popolo, l’Azione cattolica, l’ufficio diocesano di Pastorale sociale, l’associazione Partecipare il presente, il Meic), con l’équipe per il cammino sinodale, hanno immaginato anche per il nostro territorio un cammino diffuso, un esercizio di partecipazione dal basso, che viene avviato con le prime serate della Settimana sociale. In particolare, martedì 26 settembre il vescovo Michele Tomasi e il prof. Giovanni Grandi spiegheranno il senso di tale cammino.

Il programma

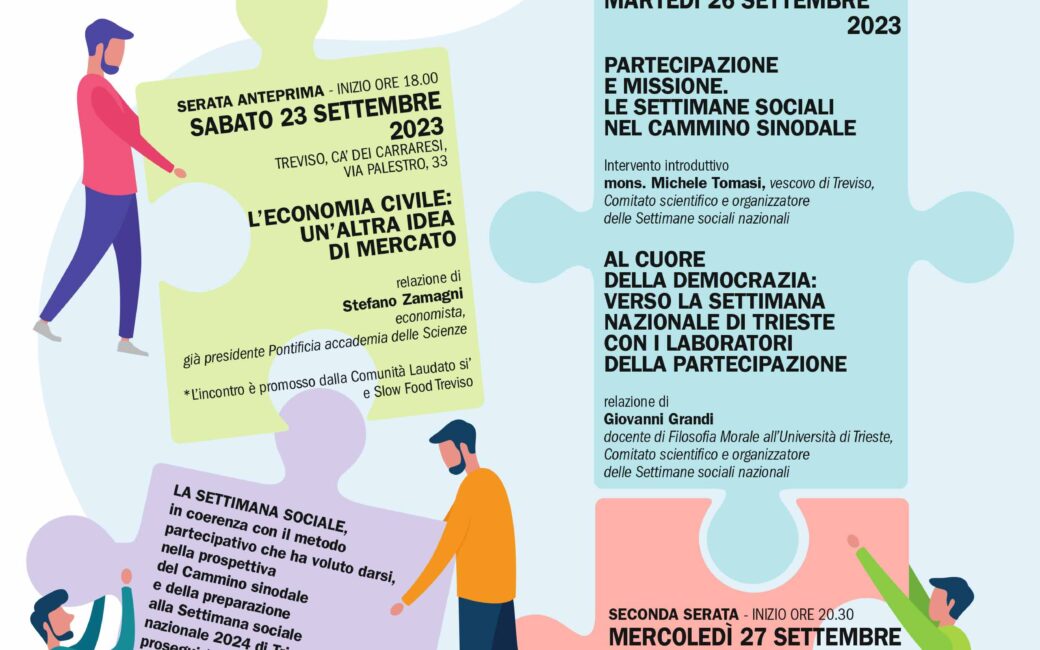

Serata anteprima. Sabato 23 settembre, ore 18 (Treviso, Ca’ dei Carraresi): “L’economia civile: un’altra idea di mercato”. Relatore Stefano Zamagni, economista. L’incontro è promosso dalla Comunità Laudato si’ e Slow Food Treviso.

Prima serata. Martedì 26 settembre, ore 20.30, sala Longhin del Seminario vescovile: “Partecipazione e missione. Le Settimane sociali nel cammino sinodale”, intervento introduttivo di mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, componente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali nazionali; “Al cuore della democrazia: verso la Settimana nazionale di Trieste con i laboratori della partecipazione”, relazione di Giovanni Grandi, docente di Filosofia morale all’Università di Trieste, membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali nazionali.

Seconda serata. Mercoledì 27 settembre, 20.30, sala Longhin del Seminario: “Partecipare l’Europa, difendere la democrazia”, relazione di Alberto Majocchi, professore emerito di Scienza delle Finanze, Università di Pavia. Incontro promosso in collaborazione con “Partecipare il presente”.

Le tappe

Fine settembre. Si tengono, nelle date indicate, le prime serate della Settimana sociale dei cattolici trevigiani.

Mesi autunnali e invernali. A partire dagli incontri della Settimana sociale, e attraverso una traccia predisposta dai promotori, si tengono in tutta la diocesi “cantieri sinodali”, sul tema della “partecipazione”, e dei laboratori tematici. Contemporaneamente, si svolgono le iniziative dei soggetti che fanno parte del Network per il Bene comune, sempre sul tema “Partecipare perché”.

Mesi primaverili. La Settimana sociale vive una “ripresa”, attraverso ulteriori serate pubbliche. Proseguono anche le iniziative sul territorio.

3-7 luglio 2024. Settimana sociale nazionale a Trieste.